Neueste Beiträge

Meistgelesen

Auto mit Unfallschaden verkaufen: Rechte klar erklärt!

Der Verkauf eines Unfallwagens kann ein Minenfeld potenzieller rechtlicher Fallstricke sein. Doch mit dem richtigen Wissen können Sie sicher und…

Aus den Rubriken

Erbe ausschlagen: Kosten, Fristen und Pflichten im Überblick

Das Ausschlagen eines Erbes ist für viele Menschen ein heikles Thema. Oft geht es dabei…

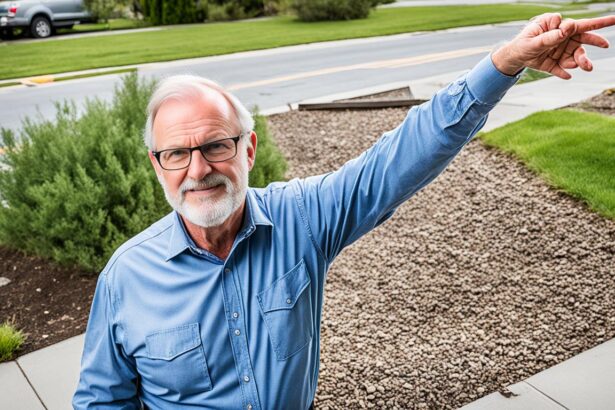

Zaun errichten: Welche rechtlichen Vorgaben gibt es?

Ein Zaun kann aus verschiedenen Gründen errichtet werden: zum Schutz der Privatsphäre, als Abgrenzung des…

Partner

Wissen

Funktioniert die ESIC für den E-Sport – und warum wird sie benötigt?

E-Sport katapultiert Spieler in den höchsten Ruhm, generiert immense Einnahmen und begeistert Millionen Menschen auf der ganzen Welt, doch es…

Eigentumserwerb nach § 1113 BGB erklärt

Wussten Sie, dass der Eigentumserwerb an Grundstücken gemäß § 1113 BGB eine…

Was ist ein Scheidungsanwalt?

Die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist niemals leicht. Neben den emotionalen…

Mahnverfahren einleiten: Schritte, Kosten und Möglichkeiten für Privatpersonen

Ein Mahnverfahren ist ein gerichtliches Verfahren, das dazu dient, offene Forderungen geltend…

Häufig gelesen

Empfehlung der Redaktion

1172 BGB Erklärung – Grenzen der Eigentümerduldung

Wussten Sie, dass die Eigentümerduldung gemäß § 1172 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)…

Dienstleistungsverträge abschließen – Worauf man achten sollte

Beim Abschluss von Dienstleistungsverträgen ist Sorgfalt das A und O. Ob es…